展示品

- TOP

- NISSHA印刷歴史館

- 展示品

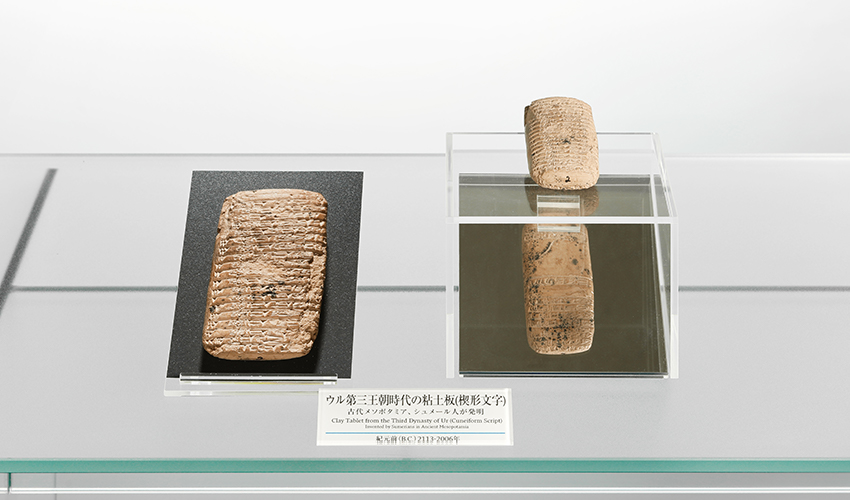

楔形文字で刻まれた粘土板

(実物)

シュメール人によって生み出された楔形文字は、紀元前3,500年から同500年の 約3,000年間、メソポタミア地方を中心とした古代オリエントで広く用いられた。 展示の粘土板は、今から約4,000年前の紀元前2,000年頃に、この地域を支配していたウル第三王朝時代に使われていた実物で、粘土板に葦の茎で文字を刻み込み、天日干しか素焼きによって乾燥させ今に残ったもの。

百万塔・無垢浄光陀羅尼経

(実物)

奈良時代に銅板か木版で印刷された、制作年度が判明する世界最古の量産印刷物。恵美押勝(藤原仲麿)の乱で亡くなった戦死者を弔うため、第46代孝謙天皇の勅願を受け、檜と桜の木で100万基の小塔と4種類計100万枚のお経の印刷を開始。

6年後の770年、第48代称徳天皇(孝謙天皇重祚)から東大寺、法隆寺、興福寺、薬師寺など当時の奈良十大寺に10万基づつ奉納されたもの。その後の戦禍や災害により現在では法隆寺にのみ残る。この展示品は1908年(明治41年)、法隆寺の伽藍改修費用を工面するため、 寄付金の謝礼として市場に出た962基のうちの1基で貴重な実物品。

グーテンベルク印刷機

(複製)

1445年、ドイツの金細工職人ヨハネス・グーテンベルクが鉛を主成分とした金属合金で活字を鋳造、アルファベット鉛活字を初めて作る。その後1455年にブドウ絞り機をヒントに手押し印刷機を発明、同時に油性インキも開発した。 この発明で彼は世界の印刷の祖と称され、火薬・羅針盤とともにルネサンス3大発明とたたえられた。

この展示品は、ドイツの木工会社「ラッファー工房」に制作依頼、グーテンベルク博物館に展示されている印刷機(実機はすでに存在せず)とまったく同質の仕様で作られ、 携わった木工職人が来日して組立てたもの。同博物館館長の監修も受けている。

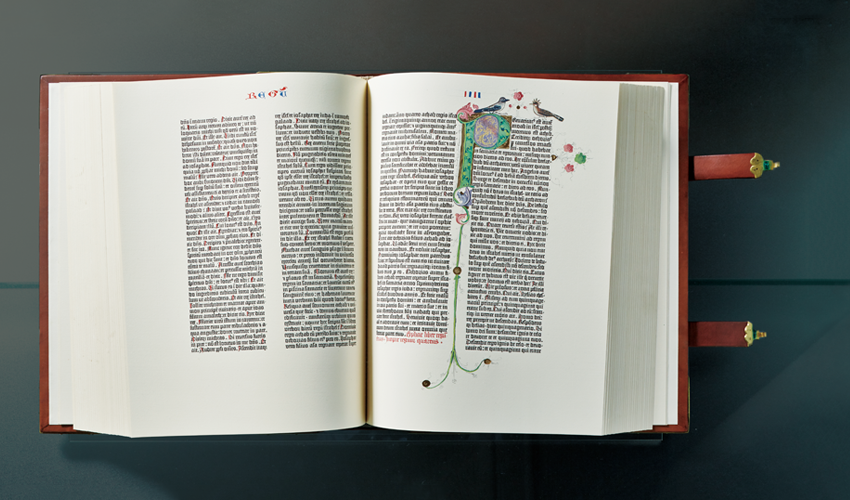

42行聖書

(ファクシミリ版)

グーテンベルク印刷機によりラテン語活字で印刷された「42行聖書」は、その当時180冊が印刷・製本され、現在ではヨーロッパを中心に世界で48冊が残っている。うち1冊が1987年(昭和62年)、ニューヨークでのオークションで丸善が7億8千万円で落札し大きな話題に。現在は慶應義塾大学図書館で保管されている。文字以外の金箔を使った色鮮やかな飾り絵はすべて手書きによるもの。グーテンベルクが印刷技術を開発するまでは、聖書やその他の書物はすべて専門家の手によって一文字づつ手で書かれていた。展示品はファクシミリ版と呼ばれる本物に限りなく近づけた特製品で、表紙含め全ページ忠実に再現されている。

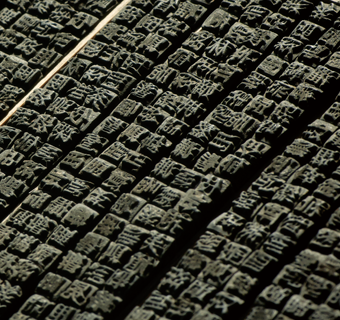

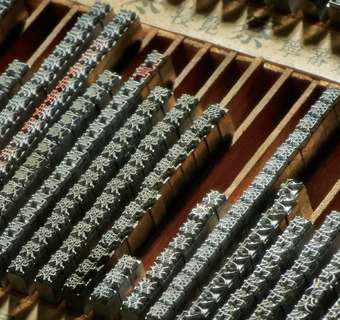

木活字、字母と鉛活字(実物)

中国宗時代の慶歴年間(1041~1048年)に使われていたとされる木製活字の実物で、ドイツでのオークションで入手したもの。木を彫刻したもので、繰り返しての使用には適しておらず、文字面の摩耗がみられる。

一方13世紀前半の高麗朝鮮王朝時代に銅鋳造活字を用いた記録があるが、本格的には1445年にグーテンベルクが発明した鉛活字である。硬い金属に文字を彫刻した父型を作ったあと、銅のような柔らかい金属に打ち込んで母型(字母)を作る。 そこに鉛合金を流し込むと活字ができる。展示品は1985年(昭和60年)ころまで当社で使われてきた字母と鉛活字。

ゼネフェルダー石版印刷機

(実機)

1798年、ドイツのアロイス・ゼネフェルダーが石版を使って印刷する技術を開発。ドイツ・バイエルン地方で産出する炭酸カルシウムを主成分とした水成石の上に、脂肪性クレヨンで描写したあと、 硝酸アラビアゴム溶液を塗布。ローラーを使い油性インキをのせると、水と油の分離作用でインキが付着することを発見。現在の平版(オフセット)印刷の原点とされる。当時、ロートレックなどを中心とするリトグラフ作家の手で、 多くの作品がこの印刷機を使って制作された。この展示機はロートレックの印刷工房で使われていたタイプと同型機で有識者鑑定済み。3日間の燻蒸処理をして設置。

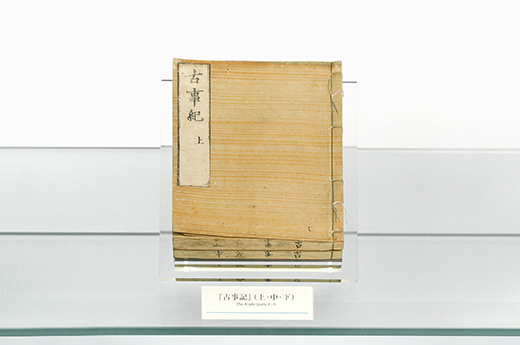

古事記上・中・下(複製)

奈良時代の712年(和銅5年)、当時語り部によって伝えられてきた天皇神話を、太安万侶の執筆によって忠実に記述し全3巻にまとめたもの。その8年後の720年には日本書紀が出されている。展示品は当時に近い和紙を使い、忠実に再現された復刻品で全3巻を糸で綴じ(和綴じ本)ているのが特徴。

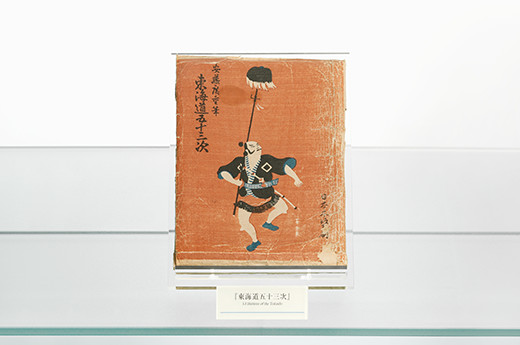

東海道五十三次(複製)

1832年、江戸から京都へ天皇に馬を納める公式派遣団の一員として東海道を旅した歌川広重が、53の宿場を起点に数多くのスケッチをし、保永堂を版元にして出版された木版画の集大成品。江戸時代の初期、活字による刊行物が一時ブームになったが、日本字の多種さ、複雑さから広がらず、浮世絵など木版印刷の全盛期が続いた。

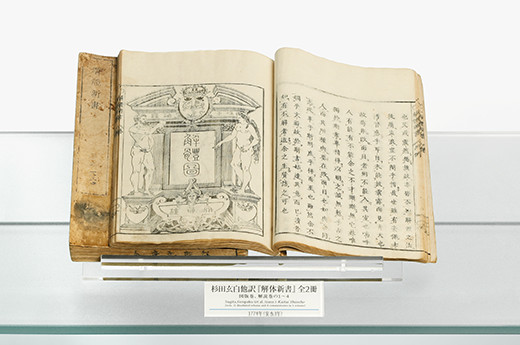

杉田玄白他訳の「解体新書」(実物)

1774年(安永3年)、江戸の須原屋市兵衛によって出版された「解体新書」は、本文4冊と序図1冊の全5冊からなる木版印刷本で、オランダ語で書かれたクルムス解体書の翻訳に携わったのが杉田玄白や前野良沢、中川淳庵、また毛筆を使い緻密で正確な解体図と扉絵を模写したしたのが小田野直武である。展示の「解体新書」は非常に貴重な初版本で、以降70年にわたり6度の改訂版が出るほどの人気本であった。

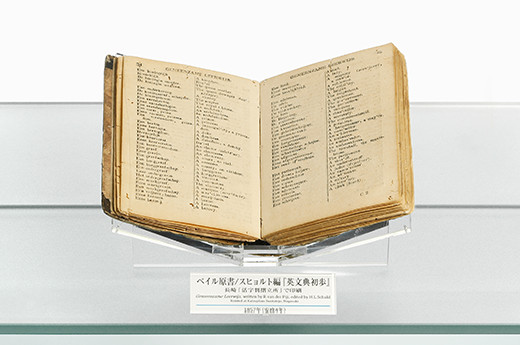

長崎版「英文典初歩」(実物)

1856年(安政3年)、長崎奉行所内に設立された「活字判摺立所」において、日本の印刷の父と称される本木昌造が係わったとされるオランダ製の印刷機を使い、4年間で7点の書籍が印刷され、その4番目に出来上がったのが展示のペイル/スヒョルト編「英文典初歩」です。左にオランダ語、右に英語が記された入門書で、地元長崎で鋳造された活字はまだ稚拙で行間のバラツキもみられる。

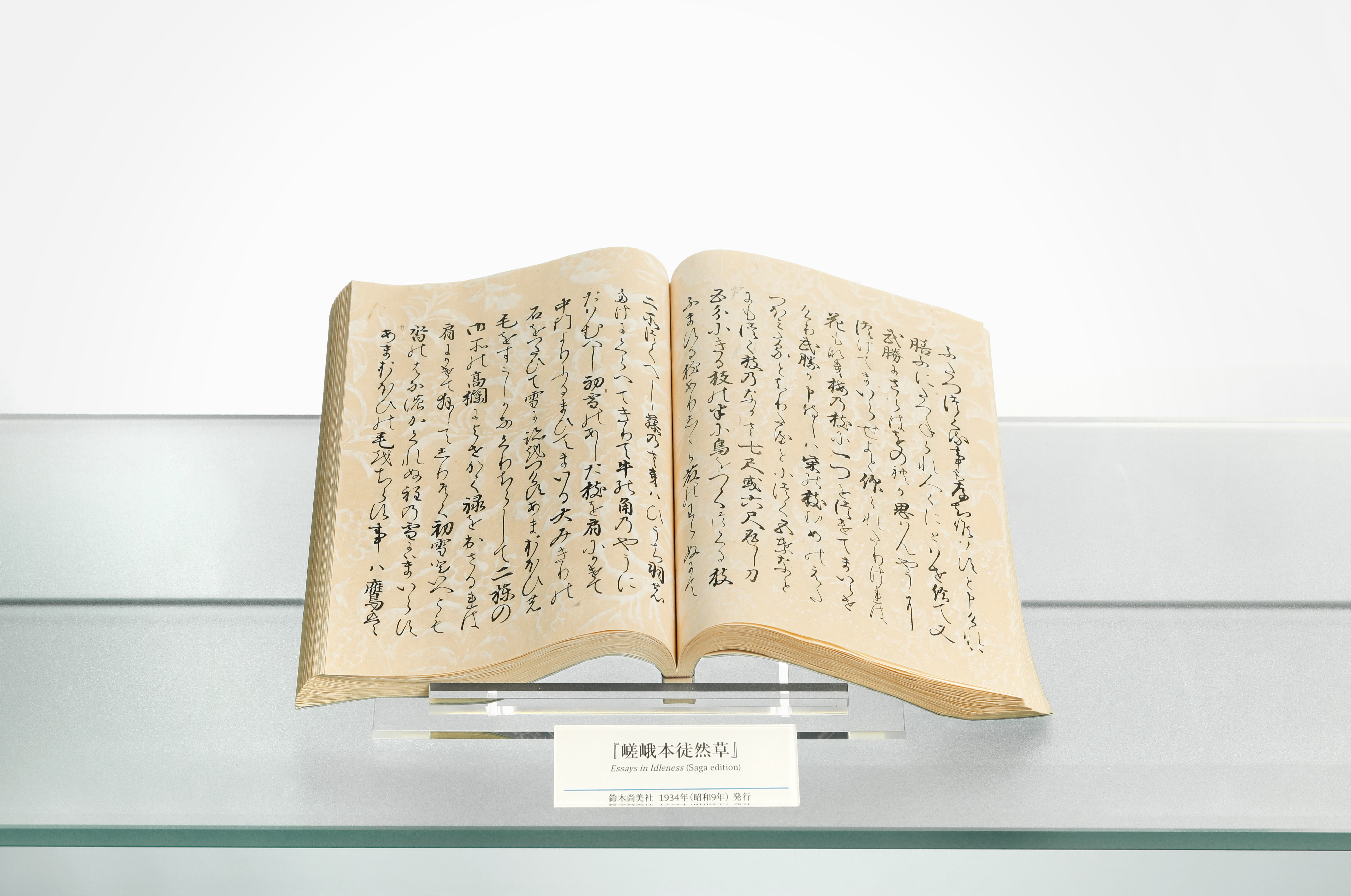

嵯峨本徒然草(複製)

嵯峨本とは江戸時代の初め、京都嵯峨の豪商角倉家が本阿弥光悦らの協力を得て古活字を使って出版した私刊本。

展示品は1934年(昭和9年)に当社前身の鈴木尚美社で印刷された復刻本。

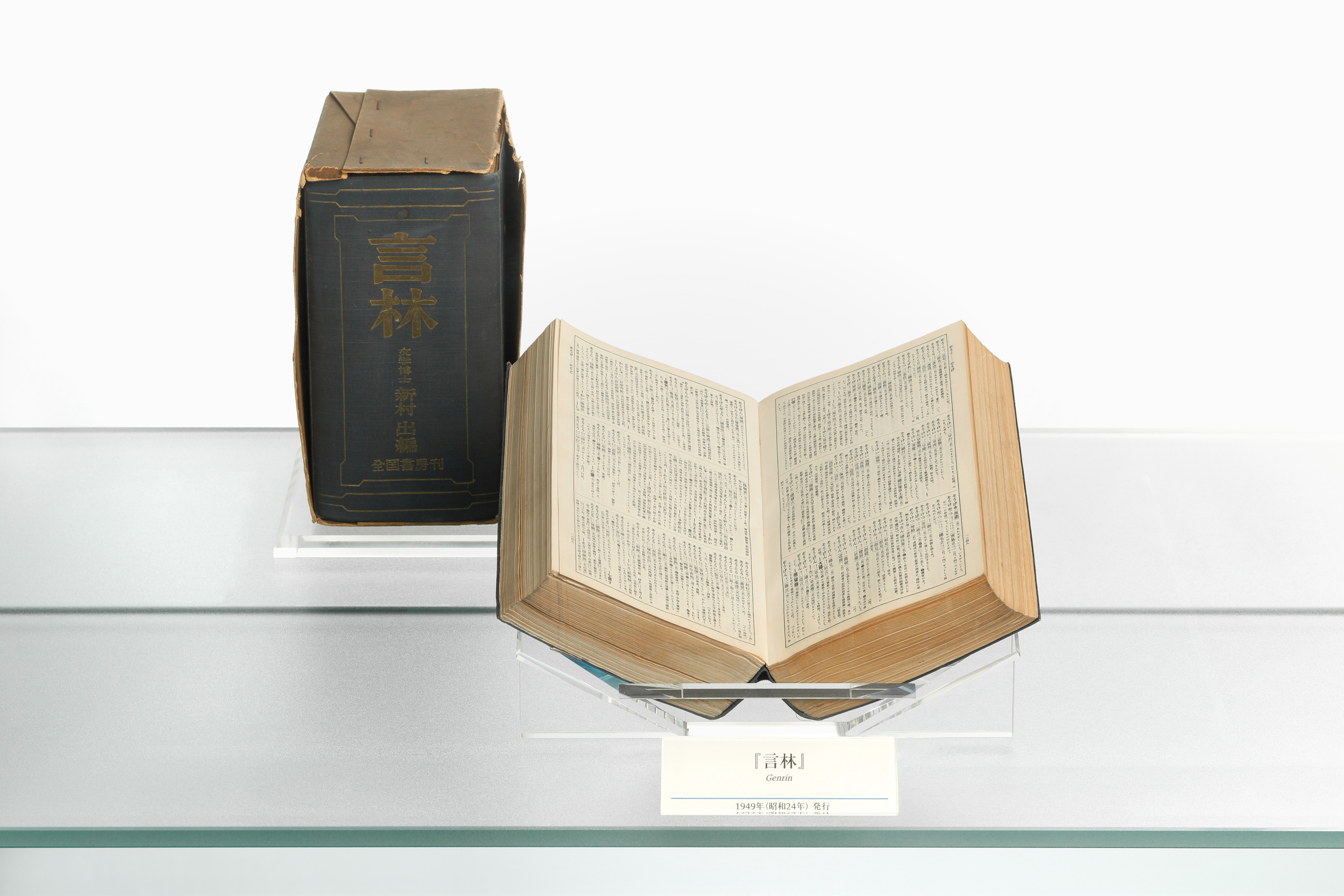

言林

1949年(昭和24年)に発刊された戦後初めての新仮名使いによる本格的な国語辞典。

2,300頁を超える膨大な活字量に対応した出版物で、発売と同時に大きな話題となり、再版を繰り返した

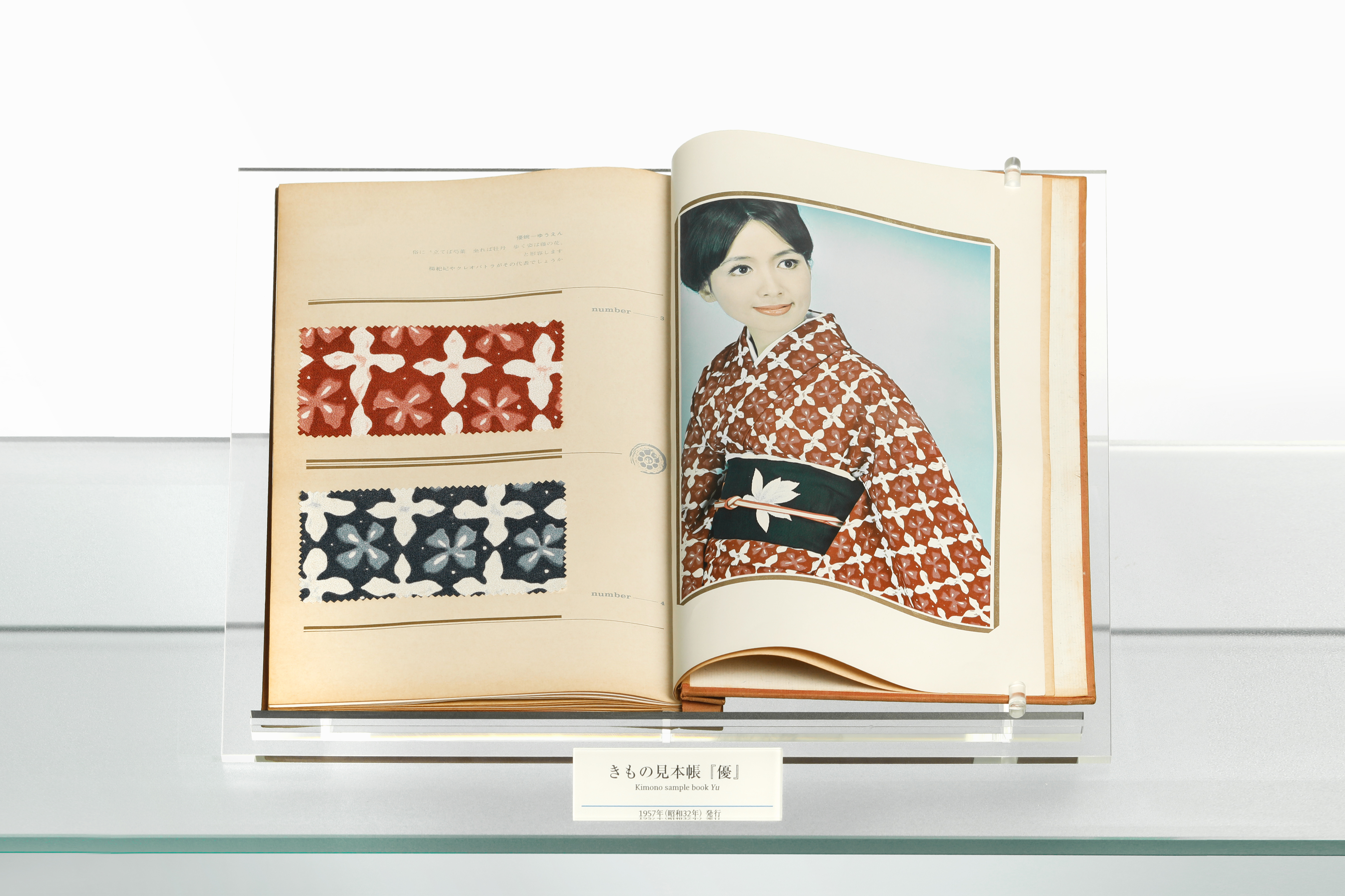

友禅きもの見本帳「優」

当時、年に1回発行されるきもの見本帳は、モデル撮影から手がける大変に大掛かりな仕事であり、原反見本に合わせた厳しい色調を求められた。展示品は1957年(昭和32年)に制作されたもの。

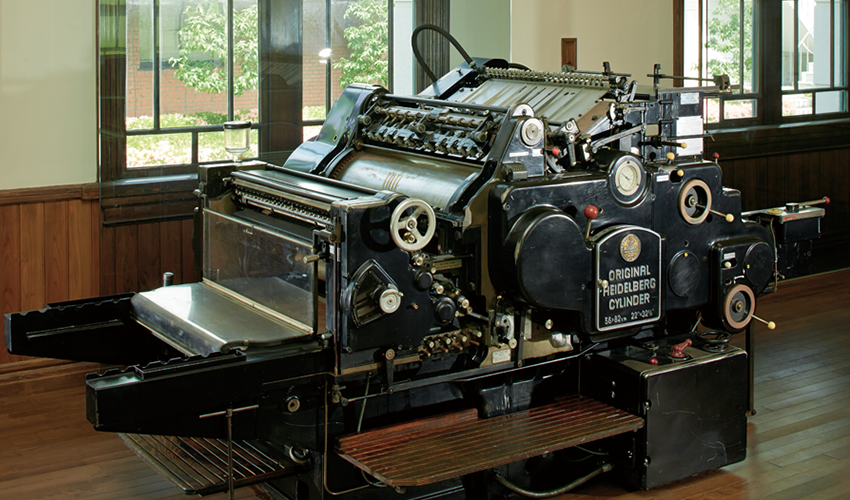

ハイデルベルグ活版印刷機

(実機)

1927年(昭和2年)、ドイツ・ハイデルベルグ社のプラテン印刷機(第一本社棟1階ロビーに展示)が初めて日本に上陸。自動給紙が可能な大量印刷機として日本の印刷業界の発展に大きく寄与した。 その後1950年代後半から数多くの大型活版印刷機が導入され、簡単な端物から原色版まで何でもこなす万能機として人気を博した。

当展示機は1968年(昭和43年)に導入された四六半裁判機で、当時では画期的な1時間に4,600枚の高速印刷と最高品質を誇った活版印刷機。当敷地内工場で40台前後が「原色日本の美術」や「国宝」などを印刷していた。